Un re, un anarchico,

le ginestre

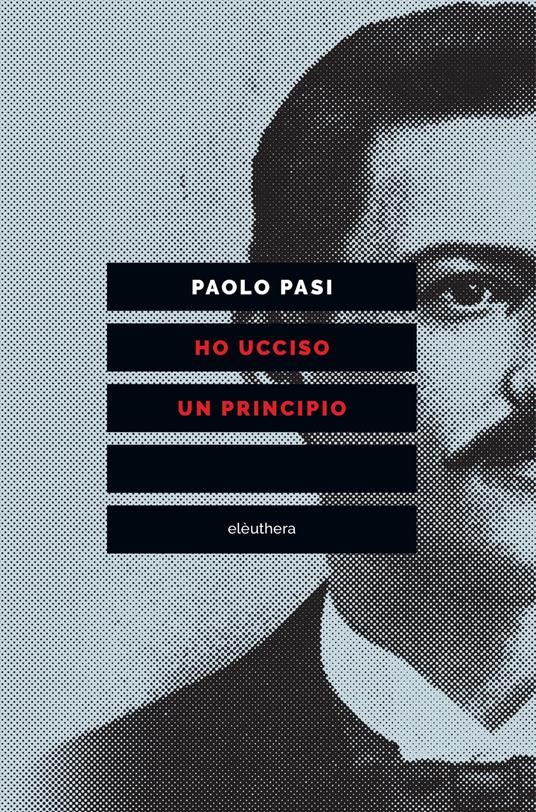

Molto si è scritto e parlato della vicenda di Gaetano Bresci, ma la prospettiva del libro di Paolo Pasi (Ho ucciso un principio, vita e morte di Gaetano Bresci, l’anarchico che sparò al re, elèuthera, Milano 2014, pp. 175, € 14,00) è nuova. Conduce nei luoghi dell’anima restituendoci gli ultimi frammenti di vita dell’“anarchico pericoloso”, l’uccisore del “Re Buono”.

Le fini illustrazioni in bianco e nero, dal tratto chiaro e deciso di Fabio Santin supportano una narrazione viva, che ha il pregio di riuscire a insinuarsi nelle pieghe dell’esistenza sofferta, tormentata, controversa, ma soprattutto umana del bravo tessitore di Prato. Lo scrittore dà voce a dubbi, domande, colora di sfumature e fa vivere il paesaggio interiore del damerino venuto dall’America con una rivoltella nella valigia, calibro 38, a cinque colpi. Popolato da grovigli di pensieri e ricordi, le condizioni dell’animo sembrano riflettersi in modo speculare nel paesaggio fisico che lo circonda.

Così veniamo condotti in una Milano arrancante nell’afa umida dell’estate del 1900 e nel viaggio lento in treno verso Monza. Seduto in compagnia di Luigi Granotti, il Biondino, Bresci ripercorrere la propria vita stampata in un album di fotografie. Attraversiamo la campagna costellata da opifici alla quale si sovrappone l’immagine del Fabbricone nella campagna di Caiano, tra i frutteti, con Gaetano bambino. Un’infanzia negata, la sua, uguale a quella di molti altri bambini, scandita troppo presto dal frastuono di telai, orari insostenibili, rigida disciplina, e la domenica passata a scuola di “Arti e mestieri”. Alla negazione della possibilità di sognare si impone il ricordo della traversata oltreoceano per guadagnarsi il diritto all’esistenza, mentre una donna resta sola, a casa, in attesa di un figlio da lui.

Giungiamo alla pensioncina monzese di via Cairoli, al civico 4. Sdraiato sul letto in una camera umida, nella sua mente si affastellano convulsi il petto del “Re Mitraglia” costellato da onorificenze, le coreografie dei suoi ingressi trionfali. Non riesce più a reggere sulla sua pelle il peso dei seimila soldati morti sotto il sole di Adua. E poi, come è possibile rimuovere l’ indelebile umiliazione da lui subita durante il domicilio coatto? Un anno su un’isola lontana, Pantelleria, per aver preso le difese di un garzone di macelleria colpevole di non aver rispettato l’orario di chiusura del negozio. Una resistenza fatta di lavoro ai telai dei prigionieri e di letture. La grazia ottenuta perché si voleva attenuare l’atrocità della sconfitta del 1896.

Come materializzate, vediamo nella sua mente le mani protese delle vittime anonime prese a cannonate perché chiedevano pane, e le medaglie al generale Bava Beccaris per aver saputo fronteggiare la folla. Sentiamo l’aria di Milano impastata ancora di polvere da sparo e di sangue.

Riviviamo l’ultimo giorno di vita da re di Umberto, gli ultimi dispacci da leggere, forse l’eccitazione per un appuntamento con una donna, dopo le incombenze che si concluderanno a tarda sera con la manifestazione sportiva. Partecipiamo alle ultime ore spasmodiche del regicida prima dell’attentato, seduto solo, al tavolo di una latteria a ingoiare gelati.

Ascoltiamo i pensieri che lo avranno assillato mentre s’incamminava in una sorta di sospensione del tempo verso il campo sportivo, vicino a Villa Reale. Riuscirà il popolo a riprendersi la propria libertà? E il diritto all’esistenza?

Pasi ci riporta sulla scena, fa rivivere in diretta l’attentato, la mano che non trema, i colpi. Tre andati a segno, il quarto è come se il regicida lo avesse rivolto contro se stesso. Sono le ore 22.30 del 29 luglio 1900. La carrozza ferza lasciandosi dietro l’odore degli spari. Brandelli della camicia bianca di Bresci strappata vola via, insieme ai polsini, all’orologio d’oro comprato con duro lavoro.

Sulla notte del giorno più lungo dell’estate monzese il temporale scuote l’aria e fa fuggire tutti, e noi sentiamo i tuoni che percuotono i vetri della caserma e i muri della Villa Reale. Per Bresci si invoca la tortura, mentre il suo nome rimbalza fino in America, a Paterson dove ha lavorato, a West Hoboken, dove ha una moglie, Sophie, una figlia, e un’altra in arrivo, ma lui non lo sa. Il vissuto tormentato della coscienza che accompagna le azioni restituisce umanità al dissacratore della “poesia di Casa Savoia” così oltraggiato, vilipeso, linciato, torturato, controllato e poi cancellato dallo Stato. Niente più pena di morte, per il codice penale introdotto da Zanardelli. Assistiamo così a una morte che arriva lentamente, pregustata dall’agonia del tempo che conduce alla follia autodistruttiva.

Troviamo Bresci nella caserma di Monza, con il torace fasciato, un occhio tumefatto, la stanza spoglia, i segni delle percosse. Alla trappola dell’isolamento nel buio della cella, egli può rispondere solo con un esteriore distacco. Impone ai ricordi di Sophie, della piccola Madeleine, del fratello Lorenzo, della sorella Teresa – quelli più dolorosi e sanguinanti – di farsi da parte. Si lascia permeare solo da immagini trasfigurate dal sogno: Parigi, e una donna, Emma, nei suoi occhi il conforto che può dare, per un istante, la sospensione del tempo.

Un mese dopo l’attentato, siamo introdotti nell’aula del processo, al palazzo di giustizia a piazza Beccaria . Dopo il rifiuto alla difesa da parte del socialista Filippo Turati, l’accettazione dell’avvocato napoletano Francesco Saverio Merlino. Infiammato da ideali libertari durante gli anni giovanili, stimato dagli anarchici, spesso ha difeso ribelli dalle tasche vuote senza pretendere denaro. Ma un altro difensore, imposto d’ufficio, cercherà i complici. Non può aver agito da solo: “anziché un prodotto individuale, è un fatto dell’anarchia”.

Bresci si presenta in manette con il volto scarno e stordito dalla stanchezza per essere stato prelevato dalla cella alle quattro del mattino. Ma la sua è un’ elegante dignità, la bella cravatta rossa, la camicia con i quattro bottoni e il fazzoletto bianco. Si preannuncia una giornata piovosa, cupa, afosa da togliere il respiro e nell’aula sentiamo l’odore della gente che si accalca per scagliarsi contro “l’incisore di proiettili”. E poi è la volta dei testimoni, le loro facce, le voci. Teresa Brugnoli di Bologna, i compagni di scuola, l’affittacamere di Milano, il datore di lavoro e i compagni operai. “Ho agito da solo” ripeterà al processo. “L’ho fatto per vendicare le vittime pallide e sanguinanti di Milano”. E la sentenza della corte: “[…] ergastolo e i primi sette anni di segregazione cellulare”. È il quarto colpo andato a segno. Bresci rifiuterà qualsiasi ricorso in cassazione. Fine pena: mai!

Nella cella del carcere milanese di San Vittore, l’annientamento morale, il gelo dell’isolamento, sarà sempre dalla sua parte. Solo, in compagnia dei pensieri che ingorgano la mente. Silenzio. Buio. Sentiamo risuonare ora lo sferragliare dei chiavistelli ora la voce sferzante delle guardie.

Poi il trasferimento nel penitenziario borbonico sull’isola di Santo Stefano, vicino a Ventotene, la “tomba dei vivi”, come ebbe a definirla Luigi Settembrini. Gli riservano una cella speciale, separata. Matricola n. 515. Come resisterà ? Il corpo tenuto in vita con esercizi fisici e la mente allenata con la lingua francese, per sentirne la musicalità e riaccendere i ricordi dei compagni francesi, di Parigi. E il gioco in cella. La palla fatta con il tovagliolo rimbalza dal muro tra sogni d’infanzia e d’America, con Sophie, la bambina, le recite teatrali, la musica, i balli.

Sulle circostanze della morte dichiarata il 22 maggio 1901, fatte di troppi omissis ci ritornerà Sandro Pertini trent’anni dopo, da presidente della Repubblica, sentita la confessione di una guardia del carcere: una morte programmata da ordini provenienti dall’alto.

L’anarchico che uccise il principio è sepolto nel piccolo cimitero del carcere. Una croce di legno riporta il suo nome. E le ginestre ogni primavera rinascono, testimoni dello spirito mai sopito degli ideali di libertà.

Davvero un bel libro. Rispettoso, profondo, delicato.

Claudia Piccinelli

vedi link: Rassegna libertaria